Diversité de prèles et fougères (ptéridophytes) : premières plantes vasculaires

Prèles et fougères sont des plantes communes que l’on ignore trop souvent face à la beauté des plantes à fleurs. Ce sont les groupes de plantes à l’origine des premières forêts sur Terre il y a plus de 350 millions d’années.

Prêles

Aujourd’hui les prêles sont beaucoup moins répandues et il n’existe plus de forme arborescente.

Cependant, ces plantes peuvent être envahissante du fait de leur multiplication végétative. Elles sont redoutées dans le milieu agricole : elles sont considérées comme des mauvaises herbes qui résistent aux herbicides.

Les prêles ont la capacité d’intégrer le silicium et de l’accumuler dans leurs tissus. Cette accumulation confère une certaine rigidité et stabilité à la plante.

Cette particularité est à l’origine de l’ancienne utilisation des prêles comme des abrasifs naturels : utilisées fraîche pour récurer les casseroles ou séchées comme abrasif fin pour poncer finement des pièces d’ébénisterie ou de métal. Cette action de ponçage avait pour verbe : prêler.

Prèle fossile :

Photo de gauche : un affleurement de dépôts à alternances grèso-charbonneuses à Saint-Étienne.

Photo de droite : fossile d’Annularia (longueur : 6 cm)

Annularia est un fossile correspondant au feuillage de prêles gigantesques nommé Calamites. Ces prêles mesuraient jusqu’à 10 mètres de haut !

Les premières forêts sur Terre ne sont pas composées d’arbres à fleurs ou de résineux mais de prêles arborescentes. Aujourd’hui les plus grandes prêles dépassent rarement le mètre.

Annularia appartient à l’ordre des Equisetales : unique ordre survivant des la diversité des prêle au cours du paléozoïque.

Prèles en milieu humide :

Photo de prêle prise depuis le sol. Il s’agit ici d‘Equisetum telmateia, la grande prêle qui vit sur terrain calcaire.

Fougères

Les fougères ou filicophytes se caractérisent par :

-Une feuille organisée en fronde. Le développement de cette fronde ce fait en crosse.

-Les sporanges sont regroupés en amas appelés sores sur la face inférieur de la fronde.

Fougère de polypode commun et un tapis de mousses sur un tronc de chêne.

On peut dire que ce sont ici des plantes épiphytes : elles poussent sur une autre plante sans la parasiter.

Le polypode commun est une des fougères les plus commune de France.

C’est une espèce péri-forestière, elle affectionne les stations ombragées à mi-ombragées.

Fougère fossile :

Reproduction des fougères :

Fougère survivant en conditions humides :

La capillaire de Montpellier est une plante régulièrement utilisée comme plante de décoration d’intérieur.

Photo 1 : Paysage en bord de ruisseau, la capillaire de Montpellier est une fougère qui pousse le long de parois ombragées et humides.

Photo 2 : Plant de capillaire de Montpellier appelée également cheveux de Vénus. Elle se reconnaît par ses tiges noires et ses nombreuses pinnules (petites feuilles) formant des éventails lobés.

Une fougère avec un nom de mille pattes : la scolopendre, Asplenium scolopendrium. Elle est facile à reconnaître par ses feuilles qui ne sont pas découpés aux contraires de nombreuses fougères.

La scolopendre vit dans des stations ombragées, souvent sur des sols calcaires, mélangés à des graviers, argiles ou sables.

La photo a été prise dans ce type de milieu près de la grotte de Choranche (Isère – Vercors).

Photo 2 : vue de dessous d’une fronde de scolopendre avec les sores (structures reproductrices).

On la rencontre dans les forêts en pente, les ravins, les éboulis, au bord des ruisseaux et aussi dans les parois internes des puits ou sur les vieux murs ombragés.

Selon les régions, elle peut être commune, rare ou absente, ce qui explique pourquoi elle est préservé dans certains lieux.

Fougère survivant en conditions sèches :

Asplenium trichomanes, appelée fausse capillaire ou encore Capillaire des murailles est une petite fougère de la famille des Aspleniaceae.

Elle pousse sur les murs, dans les fissures de rocher, ou dans des lieux ombragés très rarement exposés au soleil. C’est pourquoi on la trouve dans les creux les plus insolites, poussant sur une très fine couche de terre végétale, très souvent sur support calcaire. Elle est extrêmement résistante à la dessiccation et au froid.

Fougère vivant dans l’eau :

Observation de plants d’Azolla à l’aide d’une loupe. L’azolla vit à la surface de l’eau, tous comme les lentilles d’eau. Son abondance peut créer de véritable tapis qui recouvre l’ensemble de la surface.

L’Azolla vit en symbiose avec des microorganismes : les cyanobactéries.

Les cyanobactéries sont regroupés au niveau de cryptes sur la face inférieure de la feuille flottante : elles sont ainsi protégées.

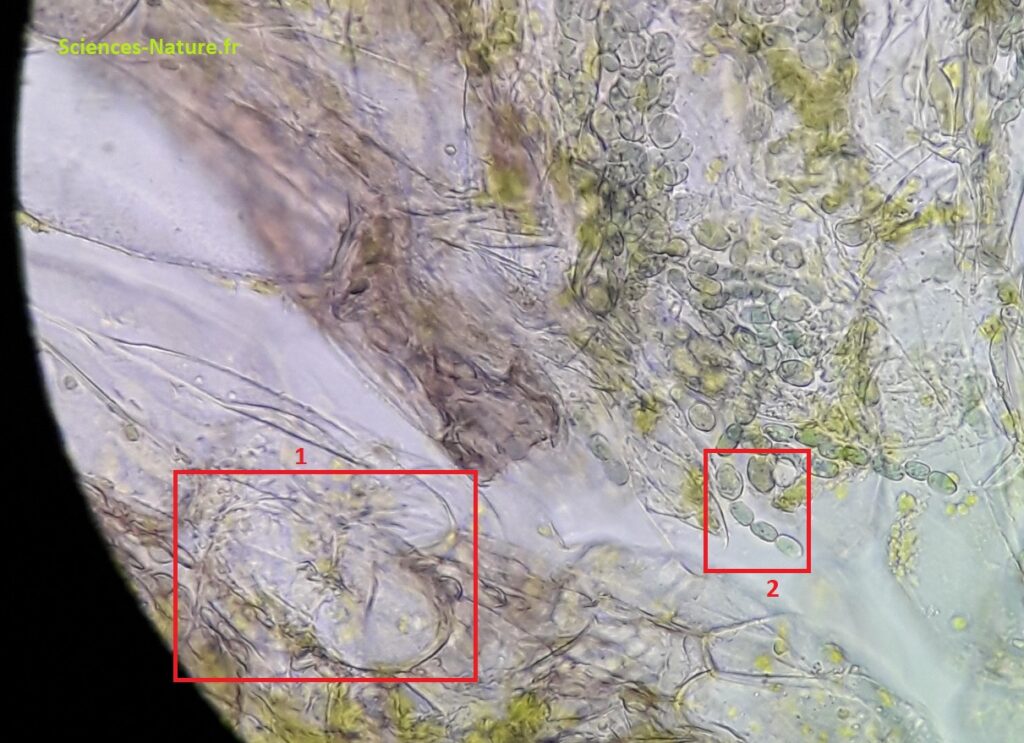

Observation microscopique (X 400) de la face inférieure d’une feuille d’Azolla. On observe bien deux types de cellules :

-Rectangle n°1 : une grande cellule végétale appartenant à la feuille d’Azolla. Ces cellules peuvent être de couleur vert clair car elles contiennent des chloroplastes.

-Rectangle n°2 : 3 cellules de cyanobactéries qui se suivent sous forme d’une chaîne. Ces cellules sont de couleur vert foncé.

Cette symbiose permet à la fougère de mieux se développer en profitant des capacités d’absorption d’azote atmosphérique des cyanobactéries (l’azote étant en général le nutriment limitant la croissance des plantes).