Diversité de mousses, prèles et fougères : les premières familles de plantes terrestres.

Mousses, prèles et fougères sont des plantes communes que l’on ignore trop souvent face à la beauté des plantes à fleurs.

Mousses

Les mousses ou bryophytes se caractérisent par :

-De petites feuilles allongées présentes tout le long de la tige du gamétophyte. Ces feuilles sont très fines, parfois une seule couche cellulaire, ce qui rend leurs observations microscopique très intéressante.

-Des rhizoïdes pluricellulaires à la base de la tige du gamétophyte. Les mousses n’ont pas de racines.

-Les méiospores sont libérés par l’ouverture de l’opercule au sommet de la capsule portée par le sporophyte.

Les mousses : des plantes pionnières

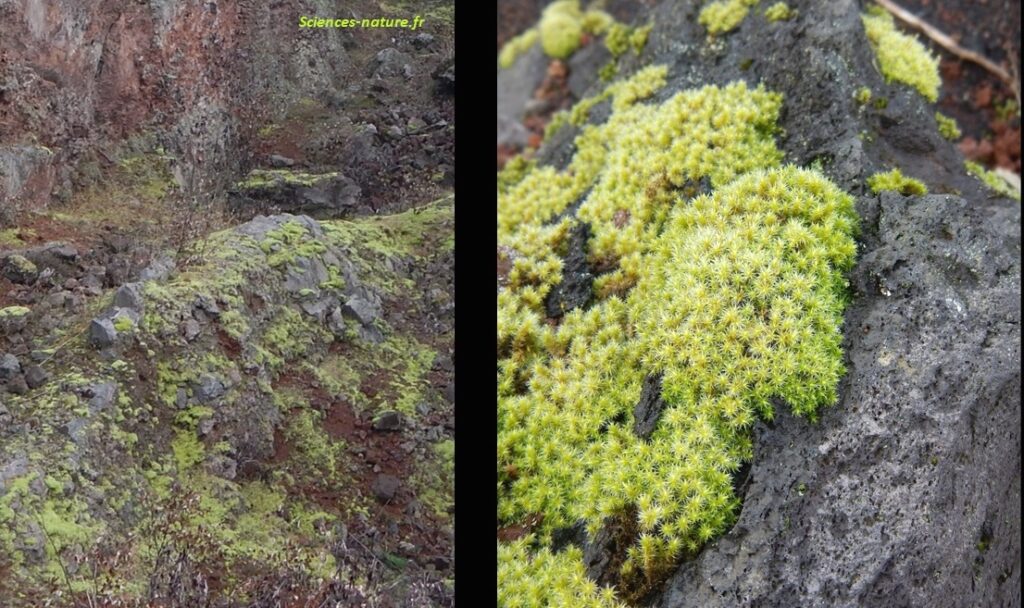

Ces photos de mousses blanches ont été prises dans l’ancienne carrière du volcan de Lemptegy dans la chaîne des puys (Auvergne).

Il s’agit d’un exemple de végétation pionnière qui peu à peu recouvre les scories (roches volcaniques).

Le Lemptegy était exploité de 1945 jusqu’en 1991 pour ces scories concassées appelée pouzzolane. Il s’agit d’un site géologique remarquable car on peut étudier l’intérieur du volcan et notamment ces cheminées.

Cependant ce beau gisement disparait peu à peu naturellement par le recouvrement de la végétation : on a une succession écologique qui se met en place.

Les mousses Racomitrium canescens sont les plantes pionnières qui vont de part leur décomposition former peu à peu un sol permettant l’installation de nouvelles plantes comme des fougères, des pins etc…

Les mousses : des plantes constructrices d’écosystèmes, exemple des tourbières à sphaignes

Ensemble de sphaignes dans un marais. Les sphaignes sont des mousses qui se développent en milieu humides.

Dans les tourbières acides (pH<5) de climat atlantique ou montagnard, la tourbe est principalement constituée de sphaignes.

Au niveau de ces tourbes, la matière organique se décompose très peu car on a : un milieu anoxique(sans oxygène), acide et avec des températures fraîches. L’ensemble de ces éléments empêchent le développement massifs de micro-organismes décomposeurs. Ainsi la matière organique est préservée, elle s’accumule à la surface de l’eau et forme de la tourbe.

Feuille de sphaigne observé au microscope. On observe très bien deux types cellulaires : les chlorocytes et les hydrocytes . Les hydrocytes sont de grandes cellules mortes à paroi cellulaire criblée de pores, pouvant emmagasiner de l’eau comme une éponge, elles permettent donc d’élaborer une réserve d’eau.

Les chlorocytes sont les cellules où se déroule la photosynthèse, permettant l’autotrophie de la plante.

L’origine de l’acidité des tourbières :

Les marais sont des zones très pauvres en éléments minéraux. Dans les tourbières le milieu est pauvre en éléments minéraux, on parle de milieu oligotrophe. Les sphaignes sont adaptées à cette condition de vie difficile :

Elles possèdent des ATPases membranaires très développées afin de récupérer le plus facilement possible les ions présents dans l’eau.

Le fonctionnement de ces ATPases provoque le rejet de nombreux ions H+ dans le milieu. Ce rejet d’ions H + dans l’eau des tourbières contribue à une augmentation de l’acidité du milieu.

Cette acidité participe à la formation d’un milieu propice à une faible dégradation de la matière organique.

Les mousses : des plantes qui peuvent survivres aux conditions sèches

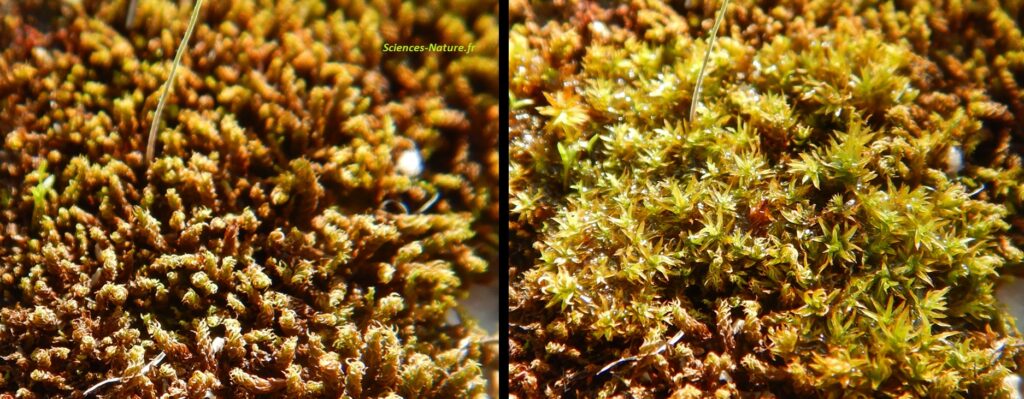

Photo de gauche : Mousses Pleurochaete squarrosa en état déshydratée. Cette espèce vie sur sol calcaire sec, exposé et caillouteux, herbeux et peu couvert.

Photo de droite : 1 minute après réhydratation de la mousse, l’ensemble des feuilles sont déjà déployées.

La reviviscence chez les mousses :

La reviviscence est la propriété de certains êtres vivants d’effectuer un retour aux manifestations de la vie lorsque les conditions extrêmes (sécheresse, climat…) qu’ils ont dû endurer sont terminé.

Durant les périodes sèches ou froides assez longues, certaines mousses (des dunes, rochers, toits, troncs) perdent jusqu’à 90 % de leur eau interne et passent alors progressivement en vie ralentie ou anhydrobiose, avec arrêt de la croissance et du métabolisme. Pour certaines espèces adaptées à la grande sécheresse, cette phase peut durer des décennies. Par la suite, elles peuvent se réhydrater en quelques minutes pour reprendre une vie normale : c’est le phénomène de reviviscence, tout à fait caractéristique de ce groupe de végétaux.

Photo de gauche : Vue sur la côte Bretonne d’une dune. On observe sur cette dune de nombreuses graminées : ce sont des oyats (Ammophila arenaria). On trouve également un tapis de mousses des dunes : Tortula ruraliformis.

Photo de droite : Zoom sur Tortula ruraliformis. Ici la mousse est hydratée : ses feuilles sont déployées.

Lorsque la mousse est déshydratée, ses feuilles sont recroquevillées, on parle de phase de dessication.

La reproduction des mousses :

Observation des structures reproductrices de mousses : les sporophytes, longues soies orangées qui ont en leur sommets des coiffes contenant les méiospores.

L’observation des sporophytes peut être magnifié par un certains nombres de facteurs naturels : un éclairage rasant, les gouttes d’eau à leur sommet, le gel etc…

Mousses en milieu aquatique :

Prêles

Aujourd’hui les prêles sont beaucoup moins répandues et il n’existe plus de forme arborescente.

Cependant, ces plantes peuvent être envahissante du fait de leur multiplication végétative. Elles sont redoutées dans le milieu agricole : elles sont considérées comme des mauvaises herbes qui résistent aux herbicides.

Les prêles ont la capacité d’intégrer le silicium et de l’accumuler dans leurs tissus. Cette accumulation confère une certaine rigidité et stabilité à la plante.

Cette particularité est à l’origine de l’ancienne utilisation des prêles comme des abrasifs naturels : utilisées fraîche pour récurer les casseroles ou séchées comme abrasif fin pour poncer finement des pièces d’ébénisterie ou de métal. Cette action de ponçage avait pour verbe : prêler.

Prèle fossile :

Photo de gauche : un affleurement de dépôts à alternances grèso-charbonneuses à Saint-Étienne.

Photo de droite : fossile d’Annularia (longueur : 6 cm)

Annularia est un fossile correspondant au feuillage de prêles gigantesques nommé Calamites. Ces prêles mesuraient jusqu’à 10 mètres de haut !

Les premières forêts sur Terre ne sont pas composées d’arbres à fleurs ou de résineux mais de prêles arborescentes. Aujourd’hui les plus grandes prêles dépassent rarement le mètre.

Annularia appartient à l’ordre des Equisetales : unique ordre survivant des la diversité des prêle au cours du paléozoïque.

Prèles en milieu humide :

Photo de prêle prise depuis le sol. Il s’agit ici d‘Equisetum telmateia, la grande prêle qui vit sur terrain calcaire.

Fougères

Les fougères ou filicophytes se caractérisent par :

-Une feuille organisée en fronde. Le développement de cette fronde ce fait en crosse.

-Les sporanges sont regroupés en amas appelés sores sur la face inférieur de la fronde.

Fougère de polypode commun et un tapis de mousses sur un tronc de chêne.

On peut dire que ce sont ici des plantes épiphytes : elles poussent sur une autre plante sans la parasiter.

Le polypode commun est une des fougères les plus commune de France.

C’est une espèce péri-forestière, elle affectionne les stations ombragées à mi-ombragées.

Fougère fossile :

Reproduction des fougères :

Fougère survivant en conditions sèches :

Asplenium trichomanes, appelée fausse capillaire ou encore Capillaire des murailles est une petite fougère de la famille des Aspleniaceae.

Elle pousse sur les murs, dans les fissures de rocher, ou dans des lieux ombragés très rarement exposés au soleil. C’est pourquoi on la trouve dans les creux les plus insolites, poussant sur une très fine couche de terre végétale, très souvent sur support calcaire. Elle est extrêmement résistante à la dessiccation et au froid.

Fougère vivant dans l’eau :

Observation de plants d’Azolla à l’aide d’une loupe. L’azolla vit à la surface de l’eau, tous comme les lentilles d’eau. Son abondance peut créer de véritable tapis qui recouvre l’ensemble de la surface.

L’Azolla vit en symbiose avec des microorganismes : les cyanobactéries.

Les cyanobactéries sont regroupés au niveau de cryptes sur la face inférieure de la feuille flottante : elles sont ainsi protégées.

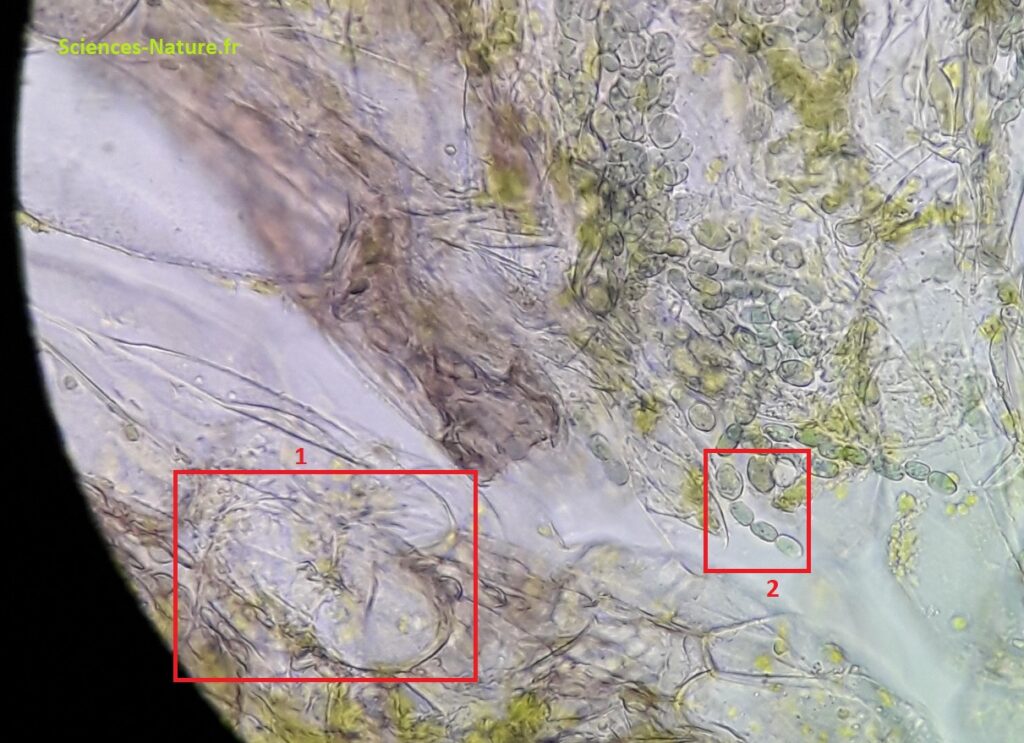

Observation microscopique (X 400) de la face inférieure d’une feuille d’Azolla. On observe bien deux types de cellules :

-Rectangle n°1 : une grande cellule végétale appartenant à la feuille d’Azolla. Ces cellules peuvent être de couleur vert clair car elles contiennent des chloroplastes.

-Rectangle n°2 : 3 cellules de cyanobactéries qui se suivent sous forme d’une chaîne. Ces cellules sont de couleur vert foncé.

Cette symbiose permet à la fougère de mieux se développer en profitant des capacités d’absorption d’azote atmosphérique des cyanobactéries (l’azote étant en général le nutriment limitant la croissance des plantes).